本校は、帯広市の南西部川西25号より日高山脈に至る約30km、売買川から戸蔦別間約6km、帯状に広がる戸数約200戸の純農村地帯の中に位置する学校です。小規模特認校制度の小学校で、帯広市街地に居住している小学生も通学することができます。

校地内にある『どろんこ農場』(学校農園)での栽培や食育活動、馬との触れ合いによる命の学習、校区を流れる川の学習等、地域の特色を最大限生かした教育活動を進めています。

(1)学校教育目標

考える子(知) 豊かな子(徳) 強い子(体)

21世紀の担い手として,郷土を愛する豊かな心と創造性をもち,強い体と心でものごとを考え,未来社会を創りだす清川の子ども

キャッチフレーズ

~笑顔あふれ 心あったか清川っ子~

「清川小でよかった」 子どもの笑顔

「清川小で学ばせてよかった」 家庭・地域の笑顔

「清川小で仕事ができてよかった」 教職員の笑顔

(2)目指す学校像(令和7年度の重点教育目標)

『子どもたちが笑顔で自分らしさを発揮し、

生き生きと活躍できる学校』

~褒めて 認めて 励まして 子どもたちのウェルビーイングを高める~

(3)目指す子ども像

あいさつ 「おはようございます」「さようなら」が自然に言える“清川っ子”

チャレンジ 「やってみたい」「まずはやってみよう」という意欲をもち、行動できる“清川っ子”

えがお 「学校が楽しい」「自分ってけっこういいかも」という前向き思考で生活できる“清川っ子”

おもいやり 「仲間への愛・学校への愛・地域への愛」たっぷり“清川っ子”

(4)令和7年度の学校経営の重点

現代は少子化・人口減少や高齢化の進行、情報技術やグローバル化の進展など社会の変化が加速度を増し、将来を予測することが困難な「VUCA」の時代と言われています。このような予測困難な時代を子どもたちが生き抜いていくため学校教育には、一人一人の児童生徒が、自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、その資質・能力を育成することが求められています。つまり、次代を生きる子どもたちには、加速度的に変化する社会に順応しつつ、自分の未来、社会の未来を自らが切り開いていく知恵と勇気が必要となります。

清川小学校の子どもたちにも、自ら考え、判断し、主体的に行動すると共に、他者とかかわり、他者とつながることで、この地域からより大きな社会に出たときにも、より豊かに生きることができるように自分で道を切り開いていく力を身に付けさせる必要があります。そこで、令和6年度は、重点教育目標を「子ども一人一人が主役として輝く学校~一人一人の自己有用感・自己有肯定感を高める~」とし、「チャレンジ」「挨拶・感謝」「おもいやりの心」をキーワードに、子ども自身が自らの成長を実感することを目指し、教育活動を推進してきました。

令和7年度の学校運営計画策定にあたり、教職員から本校児童の良さや課題、身に付けたい力を挙げてもらい、その結果を共有しました。素直で元気、優しくて皆が仲良しという良さがある反面、主体性の欠如や自己肯定感が低いなどの課題などが挙げられました。

そこで、予測困難なこれからの時代を生きていく子どもたちに必要とされる力を身に付けさせるためにも、これまで積み重ねてきた本校の教育を土台としつつ、小中一貫教育での目指す児童・生徒像も意識し、重点教育目標を「子どもたちが笑顔で自分らしさを発揮し、生き生きと活躍できる学校 ~褒めて 認めて 励まして 子どもたちのウェルビーイングを高める~ 」とし、「あいさついっぱい」「チャレンジいっぱい」「えがおいっぱい」「おもいやりいっぱい」をキーワードに、学校、家庭・地域、中学校との連携・協働、学校の組織力向上による体制の強化を図り、子ども自身がこれまで以上に自らの成長を実感し、生き生きと活躍できる学校を目指し、教育活動の推進に努めてまいります。

令和7年4月2日 校長 新津 貴裕

本校の概要ページへ 校歌と校章ページへ

開校60周年事業 タイムカプセル掘り出し

開校50周年時に埋設したタイムカプセル掘り出し

とても深くまで埋設されていました。

総務部の皆さんのご尽力で無事、掘り出しに成功。

50週年時協賛会役員の方々立ち会いの下、埋設当時のまま良好な状態であることを確認しました。

協賛だより2号 協賛会だより2.pdf

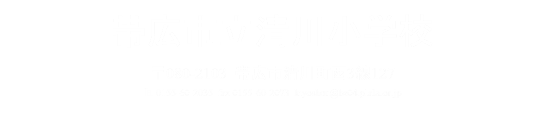

開校50周年記念タイムカプセル開封式大盛況

旧児童15名、旧職員7名の皆様来校

50周年記念事業協賛会会長の郷原様より、タイムカプセルに保管されていたメッセージ「10年後の自分」を受け取る旧児童。

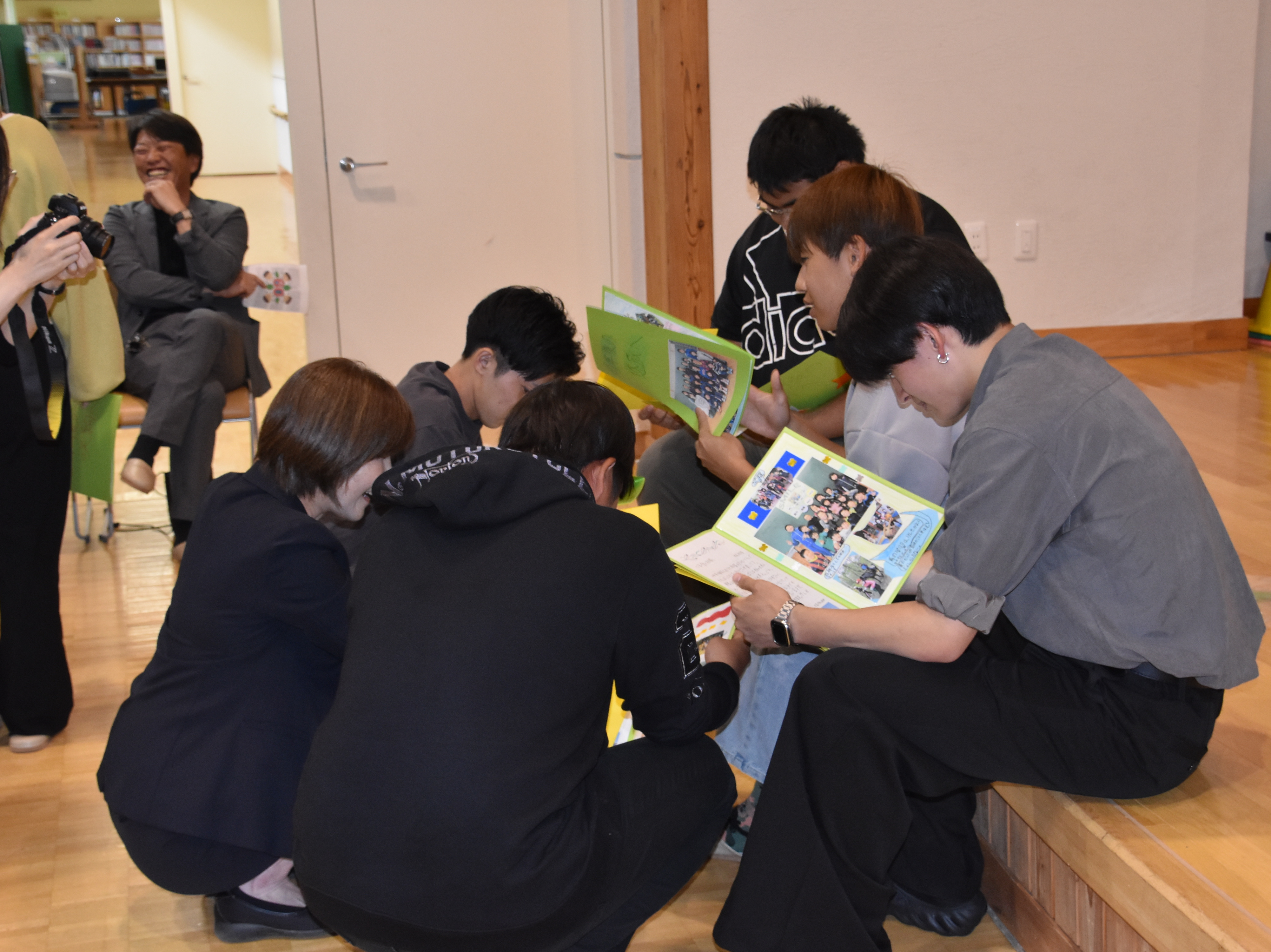

元担任を囲んで思い出を語る

第19代清川小学校校長 杉本 伸子様より旧児童へお言葉

開校50周年記念事業協賛会会長 郷原 雅道様より旧児童へお言葉

旧児童・旧職員・50周年協賛会役員・60周年協賛会役員が一堂に会して記念写真

協賛会三役の皆様、大澤総務部長はじめ総務部、編集部の皆様のご尽力で盛大に行われたタイムカプセル開封事業。10年ごとに記録を刻む過去と現在をつなぐだけではなく、清川小学校という舞台を通じて、それぞれの未来へとつなぐ素晴らしいひとときとなりました。

10月には、現在清川小学校に在籍する児童達のタイムカプセル埋設式を予定しています。10年後の児童達が見る清川小学校の姿は、どのようなものか、想像がふくらみます。

協賛だより3号 協賛会だより3.pdf

ドローン空撮、大成功!

全校児童、全職員集合!

7月10日、総務部で行ったドローン撮影。天気もちょうどよく、全校児童・全職員が集合して撮影(プライバシーの都合上小さくしています)できました。撮影に当たっては、外山隆祥さんにお願いし、見事な写真の仕上がりとなりました。

児童写真撮影の前に、校舎の早朝の日の出、夕方の日の入りの写真も撮影していただきました。

校舎と清川の美しい風景が素晴らしいですね。これらの写真は、たくさん撮影していただいたうちの一部です。編集部会において、吟味し、記念誌の見開きページに使用します。

あらためて、撮影していただいた外山さんに感謝申し上げます。